Mieux vaut être riche et intelligent que pauvre et malade. Quelle injustice !

À propos de The Bell Curve

Le premier chapitre du livre de Barnes (2016) est essentiellement consacré à la critique de l’ouvrage de Herrnstein et Murray (1994), The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life, un ouvrage de 845 pages.1 Barnes avoue en toute honnêteté qu’il en a lu environ 450 dont les deux derniers chapitres. Les critiques de Bell Curve ont inondé la presse à sa sortie. Or, sauf erreur, aucun des commentaires n’a signalé les 110 pages comprenant sept annexes qui présentent, entre autres éléments, les analyses statistiques des auteurs, une lecture propre à déjouer les critiques d’ordre idéologique. Même si certains propos de Barnes sur les effets pervers de la méritocratie sont pertinents, ils tombent eux aussi dans un panneau idéologique. Visiblement, le nouveau visage de la méritocratie ne convient guère à Barnes.

Jusqu’au milieu du 20e siècle, le fait d’appartenir à une famille bien nantie augmentait les probabilités d’occuper un poste avantageux sur les plans social, politique et économique. Depuis, un changement majeur s’est opéré : les postes les plus prestigieux et les plus complexes sont occupés par ceux qui, indépendamment de leur origine sociale, possèdent les meilleures compétences intellectuelles, d’où l’émergence de classes cognitives. Autrement dit, du moins en Amérique du Nord, la stratification sociale repose de plus en plus sur des compétences cognitives et de moins en moins sur le statut socioéconomique (SSE) des parents. En d’autres mots, on est passé des classes sociales aux classes cognitives (Strenze, 2015).

Dans le cadre d’une méta-analyse, Strenze (2007) a vérifié la relation entre trois variables du succès économique (le niveau scolaire, la nature de l’occupation et les résultats scolaires). Les résultats montrent que l’intelligence mesurée avant la fin des études constitue le meilleur prédicteur du succès professionnel selon les mesures obtenues 12 ans plus tard. Le statut social des parents (SSE) et les résultats scolaires jouent également un rôle, mais la mesure de ces variables contredit l’idée selon laquelle l’intelligence et le succès professionnel est essentiellement dû à ces deux variables.

L’élite cognitive est également favorisée par un autre phénomène qui s’accentue au fil des ans : l’homogamie éducationnelle. Autrement dit, avoir le même niveau d’études devient un critère dans le choix du conjoint (Muller, 2013). En effet, l’arrivée massive des femmes dans les universités permet aux individus qui ont sensiblement les mêmes compétences cognitives de se côtoyer, ce qui augmente les probabilités qu’ils se choisissent pour fonder une famille. Dans leur étude sur le phénomène d’homogamie éducationnelle, Hou et Myles (2007) ont d’ailleurs observé qu’entre 1971 et 2001, le pourcentage des couples de moins de 35 ans possédant le même niveau d’études est passé de 48,8 % à 54,0 % (p. 5).

Cet état de fait entraîne deux conséquences au plan social. D’abord, l’homogamie a continuée à creuser l’écart entre les riches et les pauvres, lequel n’a cessé de s’accentuer au cours des 25 dernières années (Michaels, 2009). Puis, aux États-Unis, la méritocratie implique que la société, y inclus le monde scolaire et les pratiques éducatives parentales, fonctionne sur le principe du mérite. Pour réussir au plan scolaire et, par la suite, au plan professionnel, il suffit d’être intelligent et de faire les efforts nécessaires, un point de vue qui passe cependant sous silence l’interaction gènes / environnement.

Contrairement à la rumeur urbaine, les tests de QI ne sont pas biaisés culturellement

Peu de concepts soulèvent autant de controverses et de réactions explosives que ceux d’appartenance ethnique et d’intelligence. Au cours de la première moitié du 20e siècle, la large diffusion des tests d’aptitudes intellectuelles (QI) a quand même permis de constater l’ampleur des différences individuelles dans les populations évaluées. Même en excluant les cas extrêmes, plus de 100 points de QI séparent les individus les moins intelligents des plus intelligents. La diffusion des tests, tant individuels que collectifs, a également mis en évidence un fait troublant : des écarts significatifs de moyennes entre les classes socioéconomiques et entre les divers groupes ethniques. D’une part, les individus provenant de groupes socioéconomiques désavantagés obtenaient en moyenne des QI de 10 à 15 points (d = 0,7 à 1) inférieurs à ceux des individus provenant de groupes favorisés (Helms, 1997). D’autre part, on observait aux États-Unis des écarts moyens de même ordre entre les Afro-Américains (A-A, Noirs) et les Euro-Américains (E-A, Blancs) (Loehlin, Lindzey et Sphuler, 1975), écarts qui se sont rétrécis au cours des dernières années (Kaufman, Engi Raiford et Coalson, 2016 ; Larivée, 2008).

Dès la découverte de ces écarts intergroupes, les spécialistes de la psychométrie se sont mis à la recherche d’éventuels biais dans les tests d’intelligence (Helms, 1992 ; Hilliard, 1992). Les études s’accumulèrent rapidement. Dès la fin des années 1970, il devint clair que l’hypothèse de biais n’était pas vérifiée : les tests de QI possédaient des qualités métriques tout à fait comparables, quelle que soit l’appartenance socioéconomique ou ethnique des personnes testées (Reynolds, 2000). Si, dans les premières versions des tests, des items biaisés en faveur des Euro-Américains (E-A) de classe moyenne étaient présents, ceux-ci ont été remplacés ou éliminés au fil des révisions. Aujourd’hui, la validité prédictive des tests de QI en ce qui concerne la réussite scolaire et professionnelle est identique pour tous les groupes socioéconomiques et ethniques dont les données sont disponibles. Par ailleurs, la validité du contenu des items ne joue nullement sur les pourcentages de réussite des divers groupes ethniques. En ce qui a trait aux biais issus du contexte de passation des tests d’intelligence, la majorité d’entre eux ont été empiriquement infirmés ou corrigés. C’est le cas notamment des biais relatifs à l’appartenance ethnique de l’examinateur, à son attitude et à ses attentes ainsi qu’à la langue dans laquelle le test est administré (Ortiz et Dynda, 2005 ; Reynolds et Kaïser, 1990).

Le caractère quelque peu vieillot d’une grande partie des écrits disponibles sur la question des biais s’explique par le fait que les chercheurs contemporains considèrent ce problème résolu (Kaufman et coll., 2016 ; Larivée et Gagné, 2007 ; Rhodes, Ochoa et Ortiz, 2005 ; Suzuki et Valencia, 1997). De plus, la majorité des travaux effectués sur le problème des biais culturels, avant les années 1980, se retrouve dans les synthèses effectuées par Jensen (1980) et Reynolds (1982). Ce constat est confirmé par Brown, Reynolds et Whitaker (1999), qui ont recensé les travaux postérieurs à la publication de l’ouvrage de Jensen (1980), Bias in Mental Testing. Leur conclusion est formelle : les données empiriques accumulées depuis la publication de cette synthèse montrent que les tests d’intelligence les plus largement utilisés ne souffrent d’aucun biais quant à leur validité prédictive et conceptuelle. En résumé, les analystes de ce problème partagent en quelque sorte la conclusion d’Anastasi et Urbina (1997) :

En dépit d’une recension exhaustive des études effectuées et d’une analyse critique de leurs résultats, l’hypothèse voulant que les tests d’aptitudes soient moins valides pour les Noirs que pour les Blancs en tant que prédicteurs de rendement scolaire ou de performance au travail n’a reçu aucun support empirique. (p. 168)

Quelques années plus tard, Rhodes et al. (2005) ont conclu que la présence de biais dans les tests d’intelligence et d’aptitudes intellectuelles est une affirmation sans fondement empirique. Reynolds (2000) s’est même demandé pourquoi les travaux sur le sujet sont encore souvent ignorés. Une fois ce problème résolu, il faut donc se rabattre sur d’autres hypothèses pour expliquer les écarts découverts entre ces populations aux États-Unis et à travers le monde.

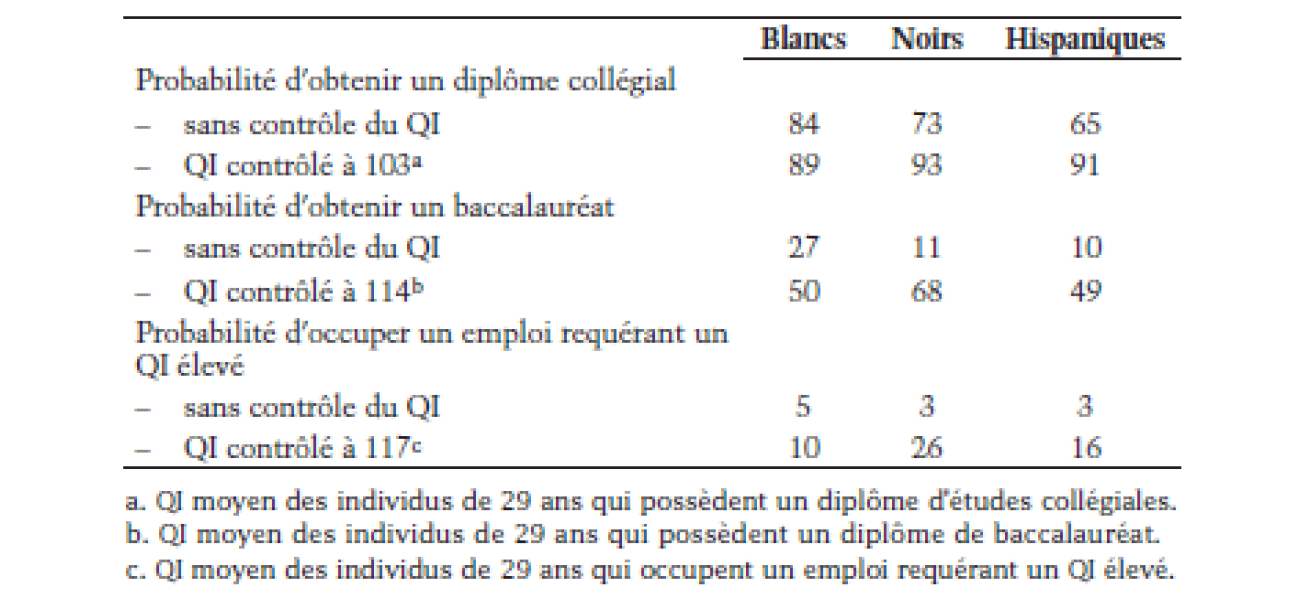

Dans son deuxième chapitre, Barnes rappelle à juste titre le sort subi par les Afro-américains quant à leurs conditions de vie qui les exclu des avantages de la méritocratie. Néanmoins certaines données mettent au jour un point de vue passé sous silence par Barnes (voir Tableau 1).

Tableau 1. Probabilité en pourcentage pour les Blancs, les Noirs et les Hispaniques aux États-Unis d’obtenir un diplôme collégial, un baccalauréat et d’occuper un emploi requérant un QI élevé, selon que l’on tient compte du QI ou pas

Lorsque le QI n’est pas contrôlé, les données appuient la thèse de Barnes pour les trois conditions évaluées : probabilité d’obtenir un diplôme collégial, d’obtenir un baccalauréat et d’occuper un emploi requérant un QI élevé. Par contre, lorsque le QI est contrôlé, c’est-à-dire en considérant le QI moyen de ceux qui ont obtenu un diplôme collégial (103), un diplôme de baccalauréat (114) et un emploi requérant un QI élevé (117), les Afro-américains sont, dans les trois cas, plus avantagés que les Américains blancs et les Hispaniques (Herrnstein et Murray, 1994, p. 319-322). Autrement dit, lorsque les Afro-américains ont de bonnes habiletés intellectuelles, leurs chances de réussite dans la vie augmentent plus que les deux autres populations.

À propos de l’éducation

Au début du 20e siècle, les universités étatsuniennes les plus prestigieuses (Harvard, Yale, etc.) étaient fréquentées essentiellement par des jeunes hommes de familles riches et plus ou moins renommées. Au cours des années 1930, un changement majeur a eu lieu : on accordait désormais de plus en plus de place aux capacités cognitives des candidats, ce qui a permis à des individus moins nantis, mais dotés de bonnes capacités intellectuelles de recevoir des bourses d’études universitaires (Lemann, 1999).

Le problème, c’est que les habiletés cognitives se développement d’autant mieux dans un environnement stimulant, ce dont les enfants de milieux défavorisés risquent d’être plus ou moins privés. Aussi, Barnes a raison de souligner que les inégalités sociales sont un effet pervers de la méritocratie puisqu’une élite cognitive qui cumule tous les bénéfices du succès dont l’aisance matérielle, la santé et l’épanouissement professionnel (Bangarter, 2008) laisse du coup loin derrière les moins bien nantis au plan cognitif qui manquent de moyens pour stimuler le développement intellectuel des leurs enfants. C’est ce que pense Barnes (2016) lorsqu’il affirme qu’

il n’y a pas d’éducation universelle sous le capitalisme. Il n’existe pas d’éducation « pour tous ». Il y a seulement l’« éducation » pour la classe ouvrière et une « éducation » complètement différente pour la petite minorité possédante. (p. 103)

Même en admettant que Barnes (2016) ait raison, ses propos relatifs à l’éducation sont surprenants « Ce qui est enseigné aujourd’hui dans la plupart des écoles est largement inutile » (p. 95). Puis, après avoir concédé qu’il « y a des savoirs qui donnent une certaine préparation à la vie — apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à calculer... » (p. 95), deux pages plus loin, il se contredit : « Ce n’est pas vrai que la classe capitaliste a besoin de travailleurs instruits. C’est un mensonge. Elle a besoin qu’on soit obéissants, pas instruits.... Vous n’avez pas besoin de savoir lire ou écrire. Encore moins d’être instruits » (p. 97). Il va même jusqu’à affirmer que « nous devons désapprendre la plupart des choses enseignées à l’école, en particulier ce qu’ils appellent les sciences sociales et “disciplines connexes” » (p. 95).

Il me semble que de tels propos tenus en 1993 n’ont pas aidé la cause qu’il défend, à savoir une société marxiste, juste, éduquée politiquement et débarrassée du capitalisme. En revanche, sa proposition de centrer l’éducation sur le développement humain et la formation continue en favorisant, à l’instar des universitaires, des années sabbatiques chez tous les travailleurs n’est pas sans intérêt.

L’interaction entre l’héritabilité (h2) et l’environnementalité

Dans son ouvrage, Barnes passe complètement sous silence l’interaction gène / environnement. Pourtant, tenir compte de l’interaction entre l’héritabilité (h2) et l’environnementalité est indispensable si l’on veut comprendre la dynamique du passage des classes sociales aux classes cognitives. Rappelons que l’héritabilité (h2) est une mesure statistique exprimée sous la forme d’un pourcentage qui renvoie à l’importance des facteurs génétiques sur la variation d’un trait entre les individus d’une population donnée et à un moment donné indépendamment des influences environnementales. Dans le cas de l’intelligence, l’héritabilité permet donc d’estimer l’ampleur des variations génétiques qui expliquent les différences entre les individus dans un même environnement. Contrairement à ce qu’on croit généralement, l’héritabilité d’un phénotype n’est pas immuable : l’influence respective des gènes et de l’environnement varie au cours de la vie et en fonction du type de milieu.

Trois informations devraient permettre de mieux comprendre la complexité des relations gène / environnement. Premièrement, en plus de se modifier avec l’âge, le rapport entre l’héritabilité et l’environnementalité varie également en fonction du milieu de vie. Ainsi, les facteurs environnementaux ont un impact nettement plus prononcé sur le QI des enfants dont l’environnement est très défavorisé que sur celui des enfants dont les familles ont un SSE élevé. Pour les enfants vivant dans un environnement très pauvre, l’héritabilité n’est que de 10 % alors que pour les enfants de SSE élevé, l’héritabilité est de 72 %. Ces données mettent en évidence que l’influence environnementale sur la cognition est quatre fois plus importante dans les familles très pauvres que dans les familles très riches (Turkheimer, Haley, Waldron, D’Onofrio et Gottesman, 2003). Un tel résultat suggère que l’héritabilité (nature) a un plus grand impact dans les familles à SSE élevé, et que l’environnementalité (nurture) a un plus grand impact dans les familles très pauvres. Qu’est-ce à dire ? Un environnement très défavorisé bloque pour ainsi dire l’expression du potentiel génétique. A contrario, dans un milieu très favorisé, l’héritabilité est plus élevée parce que l’environnement, à titre de déterminant de l’intelligence, a déjà joué son rôle. Dans un tel milieu, les différences entre les individus sont alors davantage attribuables à des facteurs génétiques qu’à des facteurs environnementaux.

Deuxièmement, contrairement à ce qu’avance Ceci (1990), les expériences d’apprentissage auxquelles un individu est exposé ne sont pas ses seuls moyens d’apprendre. Stricto sensu, la théorie de l’exposition défendue par Ceci pourrait signifier qu’un enfant qui lit 100 livres développerait deux fois plus de capacités verbales qu’un enfant qui en lit 50. En réalité, une même occasion d’apprentissage ne donne pas nécessairement le même résultat chez tous les individus. L’exemple de l’entraînement physique illustre bien les limites de cette théorie : dix individus qui lèvent quotidiennement le même poids n’en tireront pas les mêmes bénéfices compte tenu de leur physiologie. Non seulement certains se développeront plus rapidement, mais le résultat final différera également. De la même façon, des capacités cognitives différentes permettront des rythmes d’apprentissage différents et aboutiront à des résultats différents. Bref, la théorie de l’exposition est incomplète. Les différences de QI sont dues à la fois à des disparités environnementales, aux occasions d’apprentissage et aux différences de potentiel génétique.

S’il est évident qu’en bas âge un environnement stimulant peut représenter un avantage cognitif en fournissant un maximum de possibilités d’apprentissage, le maintien de ces premiers gains au-delà de l’enfance dépendra de l’implication personnelle de l’individu, laquelle relève en partie de ses capacités cognitives. En effet, comme au fil des ans genes drive experience, les enfants les plus brillants rechercheront spontanément des situations propices à l’actualisation de leur potentiel intellectuel, alors que les enfants dont les capacités intellectuelles sont plus faibles saisiront moins d’occasions d’apprentissage (Scarr, 1992).

Les occasions d’apprentissage offertes par l’environnement sont à la fois formelles (scolaires) et informelles (non scolaires). En ce qui concerne les occasions informelles, les individus plus doués sont plus à même de créer leur propre chance en sélectionnant par exemple des loisirs appropriés, des camarades stimulants, des lectures et des activités variées et enrichissantes, etc. (Flynn, 2007). Ce faisant, ils se créent un environnement propice à l’expression de leur potentiel, actualisant du coup leurs différences génétiques au plan cognitif (Toga et Thompson, 2005).

Troisièment, la liste des facteurs environnementaux susceptibles d’avoir un impact sur le QI est longue, mais, somme toute, sans surprise. Ainsi, être un bébé de faible poids, avoir été en contact avec une quantité de plomb plus élevée que la moyenne des enfants, avoir une santé précaire ou souffrir de malnutrition, bénéficier d’un environnement scolaire plus ou moins approprié, avoir des parents dont le SSE est élevé ou faible, être l’objet d’attitudes parentales favorables ou non au développement cognitif : voilà autant des variables, qui, prises individuellement, n’ont que peu d’influence sur le QI. Bien sûr, un enfant confronté à plusieurs ou à toutes ces situations risque fort d’en être affecté positivement ou négativement sur le plan cognitif.

Au total, l’impact de l’h2 sur les performances cognitives a quelque chose de paradoxal. En effet, plus une société tend vers l’égalité et réduit de ce fait l’écart entre les riches et les pauvres, plus elle permet au potentiel génétique de s’exprimer, ce qui, pourrait se traduire par le maintien d’un écart entre les moins favorisés et les plus favorisés. Même si les premiers amélioraient leurs conditions de vie, ladite amélioration pourrait permettre aux plus favorisés, dans la mesure bien sûr où leurs conditions de vie seraient encore supérieures, d’actualiser encore mieux leur potentiel.

Toutefois, après avoir passé en revue les effets de l’environnement sur le QI, Mackintosh (2004) n’a pas hésité à conclure : « Nous n’avons actuellement aucune théorie du développement cognitif qui soit à même d’expliquer comment des environnements différents façonnent des scores de QI différents chez les enfants différents » (p. 171). En fait, la conclusion qui s’impose, c’est qu’aucun facteur environnemental — hormis bien sûr des situations extrêmes — ne produit d’effets durables et marquants sur les scores de QI.

En bref, les études sur l’interaction entre l’héritabilité et l’environnementalité montrent clairement que plus une société est égalitaire dans les faits, plus les différences entre les individus sont attribuables à des facteurs génétiques. À cet égard, prétendre qu’on puisse un jour parvenir à éradiquer la pauvreté semble utopique et un tel objectif ne peut qu’engendrer déception et découragement, ce qui n’empêche toutefois pas de travailler à réduire les inégalités sociales.

NOTES

- 1. Ce texte est en partie basé sur un texte de Larivée, S. (2009). Des classes sociales aux classes cognitives. Revue de psychoéducation, 38(2), 279-295.

Références

Anastasi, A. et Urbina, S. (1997). Psychological testing (7e éd.). New Jersey, NY : Prentice-Hall.

Bangerter, A. (2008). La diffusion des croyances populaires. Le cas de l’Effet Mozart. Grenoble, France : Presses universitaires de Grenoble.

Barnes, J. (2016). Are they rich because they’re smart? Class, privilege and learning under capitalism. New York, NY : Pathfinder.

Brown, R. T., Reynolds, C. R. et Whitaker, J. S. (1999). Bias in mental test since Bias in mental testing. School Psychology Quarterly, 14(3) 208-238.

Ceci, S. J. (1990). On intelligence…more or less. A bio-ecological treatise on intellectual development. Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall.

Flynn, J. R. (2007). What is intelligence? Beyond the Flynn effect. New York, NY : Cambridge University Press.

Helms, J. E. (1992). Why is there no study of cultural equivalence in standardized cognitive ability testing? American Psychologist, 47, 1083-1101.

Helms, J. E. (1997). Implications of Behrens for the validity of the White racial identity attitude scale. Journal of Counseling Psychology, 44(1), 13-16.

Herrnstein, R. J. et Murray, C. (1994). The bell curve: Intelligence and class structure in American Life. New York, NY : Free Press.

Hilliard, A. G., III. (1992). IQ and the courts: Larry P. v Wilson Riles and PASE v. Hannon. Dans A. K. H. Burlew, W. C. Banks, H. P. McAdoo et D. A. Azibo (dir.), African American psychology: Theory, research, and practice (p. 199-218). Newbury Park, CA : Sage.

Hou, F. et Myles, J. (2007). L’évolution du rôle de l’éducation dans le choix du conjoint : homogamie éducationnelle au Canada et aux Etats-Unis depuis les années 1970. Ottawa, ON : Statistiques Canada.

Jensen, A. R. (1980). Bias in mental testing. New York, NY : Free Press.

Kaufman, A. S., Engi Raiford, S. et Coalson, D. L. (2016). Intelligent testing with the WISC-V. Hoboken, NJ : Wiley.

Larivée, S. (2008). (dir.). Le Quotient intellectuel. Ses déterminants et son avenir. Québec, QC : MultiMondes.

Larivée, S. et Gagné, F. (2007). Les biais culturels des tests de QI : la nature du problème. Psychologie Canadienne, 48(4), 221-239.

Lemann, N. (1999). The big test: The secret history of the American meritocracy. New York, NY : Farrar, Straus and Giroux.

Loehlin, J. C., Lindzey, G. et Sphuler, J. N. (1975). Race differences in intelligence. San Francisco, CA : Freeman.

Mackintosh, N. J. (2004). QI et intelligence humaine. Paris, France : DeBoeck.

Michaels W. B. (2009). La diversité contre l’égalité. Paris, France : Raisons d’agir.

Muller, J. (2013). Capitalism and inequality. What the right and the left get wrong. Foreign Affairs, 92(2), 30-51.

Ortiz, S. O. et Dynda, A. M. (2005). Use of intelligence tests with culturally and linguistically diverse populations. Dans D. P. Flanagan et P. L. Harrison (dir.), Contemporary intellectual assessment (p. 545-556). New York, NY : The Guilford Press.

Reynolds, C. R. (1982). The problem of bias in psychological assessment. Dans C. R. Reynolds et T. B. Gutkin (dir.), The handbook of school psychology (p. 178-208). New York, NY : Wiley.

Reynolds, C. R. (2000). Why is psychometric research on bias in mental testing so often ignored? Psychology, Public Policy and Law, 6, 144-150.

Reynolds, C. R. et Kaïser, B. M. (1990). Bias in assessment of aptitude. Dans C. R. Reynolds et R. W. Kamphaus (dir.), Handbook of psychological and educational assessment of children: Personality, behavior and context (p. 611-653). New York, NY : The Guilford Press.

Rhodes, R. L., Ochoa, S. H., Ortiz, S. O. (2005). Assessing culturally and linguistically diverse students: A pratical guide. New York, NY : Guildford Press.

Scarr, S. (1992). Developmental theories for the 1990s: Development and individual differences. Child Development, 63, 1-7.

Strenze, T. (2007). Intelligence and socioeconomic success: A meta‐analytic review of longitudinal research. Intelligence, 35(5), 401-426.

Strenze, T. (2015). Intelligence and success. Dans S. Goldstein, D. Princiotta et J. A. Naglieri (dir.), Handbook of intelligence: Evolutionary theory, historical perspective and current concepts (p. 405-413). New York, NY : Springer Science + Business Media.

Suzuki, L. A. et Valencia, R. R. (1997). Race-ethnicity and measured intelligence: Educational implications. American Psychologist, 52(10), 1103-1114.

Toga, A. W. et Thompson, P. M. (2005). Genetics of brain structure and intelligence. Annual Review of Neuroscience, 28, 1-23.

Turkheimer, E., Haley, A., Waldron, M., D’Onofrio, B. et Gottesman, I. I. (2003). Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children. Psychological Science, 14(6), 623-628.